di Giuseppe Strappa

In «Corriere della Sera» del 14.06.08

Forse il tempo ha finalmente diradato la cortina di silenzio che la critica aveva steso intorno all’opera di Gianfranco Caniggia, architetto e teorico romano scomparso vent’anni fa. Il suo vasto lavoro appartiene, evidentemente, a quel tipo di ricerche che, troppo profonde per il successo immediato, danno i loro frutti su tempi lunghi.

Non è un caso che la sua opera sia riscoperta proprio oggi, quando i superficiali spettacoli dello star system internazionale fanno sorgere dubbi sul ruolo stesso dell’architetto, come testimonia il recente successo di “Contro l’architettura”, impietoso saggio di Franco La Cecla. Rileggere i testi caniggiani significa scoprire una via d’uscita: il progetto contemporaneo non quale semplice invenzione né imitazione del passato, ma “processo”, continuità col grande flusso di trasformazione del costruito e della sua storia. L’architetto non è un artista, ma un artefice orgoglioso del senso civile del proprio mestiere.

Dopo le molte traduzioni dei suoi testi, prossima quella cinese, un importante convegno e due mostre dei progetti di Caniggia (tenute all’ Accademia di San Luca e presso la Facoltà di Valle Giulia) hanno risarcito un debito a lungo rimosso.

Rimosso, non semplicemente dimenticato, perché la sua vicenda umana e intellettuale si lega ad una delle pagine più discusse dell’architettura recente, alle accuse di inseguire una sorta di utopia regressiva sulla scia di Saverio Muratori, suo glaciale precettore di eresie, allontanato dal mondo accademico. Lucio Barbera aveva descritto Caniggia come “un francescano che, con animo mite, si presentò alla società che aveva espulso il Maestro proponendo le ricette sataniche del Vecchio in dosi omeopatiche e salutari, ma mai annacquate”.

Che la sua teoria, lucidamente derivata dalle tradizioni della Scuola romana, sia rimasta per tanto tempo dimenticata è stato, ritengo, un grave danno. Uno spreco che s’inquadra nella più generale crisi dell’insegnamento italiano, che privilegia ormai i “fatti” rinunciando alle dimostrazioni, lasciando i nostri studenti orfani dell’educazione al pensiero unificante, allo sguardo generale che dà senso al particolare. Solo uno storico acuto come Manfredo Tafuri ha avvertito la straordinaria importanza non solo degli studi di Caniggia, ma anche della sua opera architettonica. Perché l’architetto romano è stato anche un grande progettista, malgrado risulti ormai difficile, in un mondo assuefatto alle tinte forti, apprezzare la sua arte delle cose elementari e delle sottili distinzioni: il raffinato rigore delle case in via Trinità dei Pellegrini, ad esempio, o la composta solennità del Palazzo di Giustizia di Teramo. Le sue architetture possiedono una forma alta e difficile di poesia: non quella dell’emozione che si sostituisce al pensiero, ma quella disciplinata dal metodo, che tormenta l’intelligenza.

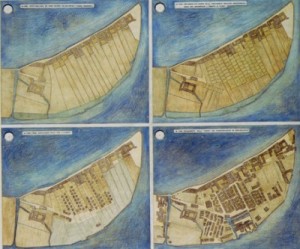

Caniggia tracciava disegni di esemplare chiarezza. Sembrava indicare sulla carta, insieme, la forma dell’edificio e la sua spiegazione.

Fa eccezione il suo ultimo progetto, incompiuto, per l’ampliamento della Facoltà di Valle Giulia. Un progetto misterioso, di incerta interpretazione, del quale abbiamo perso molti dei disegni originali. Come se il mite, grande francescano avesse voluto lasciarci un dono estremo e prezioso: non un teorema dimostrato dal disegno, ma un dubbio e un fertile pungolo