SUBSTRATA IN TRANSFORMATION

Giuseppe Strappa

1 click to enlarge

1 click to enlarge

- Dialectic transformations

I will propose here a reading of the urban transformation of Rome, on a building scale, giving an idea of the roman fabric read as urban matter, substance in continuous transformation. This phenomenon takes in Rome the character of a stratification, that is a composition of consecutive layers, where each new form assumes and interprets (in an original way) the previous one.

This secular condition has been considered over time by poets and artists, as the peculiar character of the roman urban form.

Henry James wrote, in 1873: Then you see that the little stuccoed edifice is but a modern excrescence on the mighty cliff of a primitive construction, whose great squares of porous tufa, as they underlie each other, seem to resolve themselves back into the colossal cohesion of unhewn rock. There are prodigious strangenesses in the union of this airy and comparatively fresh-faced superstructure and these deep-plunging, hoary foundations; and few things in Rome are more entertaining to the eye than to measure the long plumb-line which drops from the inhabited windows of the palace, with their little over-peeping balconies, their muslin curtains and their bird-cages, down to the rugged constructional work of the Republic. In the …. Nothing in Rome helps your fancy to a more vigorous backward flight than to lounge on a sunny day over the railing which guards the great central researches. It “says” more things to you than you can repeat to see the past, the ancient world, as you stand there, bodily turned up with the spade and transformed from an immaterial, inaccessible fact of time into a matter of soils and surfaces (James,1909).

These literary and picturesque interpretations, sometimes as amazing as those by Goethe and Stendhal, have however favored a double role of Roman heritage in modern architecture, both dangerous, in my opinion: an example for the nostalgic ad-mirers of the past; an indication retained unconstructive for modern architects looking for innovation. It is known as le Corbusier warned that the lesson of Rome is only for the wise and dangerous for students. Perhaps few architects have, in fact, realized the modernity of the lesson of Rome : definitely Friedrich Schinkel and Louis Kahn, who have never imitated the architecture of ancient Rome, but understood in a innovative way its profound meaning of organism.

In my opinion the modern message of Rome is contained in the notion of “process” and in the connected one of “formativity”, a neologism proposed by the philosopher Luigi Pareyson to indicate the development through which the architectural product (to paraphreise the author) is not the result of a sudden creation but is generated by a progression of formative moments (Pareyson, 1960). Thus, I believe that in reading Rome’s urban form we should replace the romantic and sometime overused term “ruin” by the rational, and for us much more inspiring, term “substrata” indicating a not apparent, pre-existing matter that generates any following developments. It should be noted, moreover, that in the scholastic philosophy of the Fourteenth century, when great urban changes were taking place in Rome, the word indicates the substance itself, the true and stable reality “underlying” any single transformations.

click to enlarge

click to enlarge

- A permanent process

These transformations could be summarized, simplifying a lot, in four phases:

– Phase 1. from the fifth to the eleventh century

Starting from the sack of Rome by Visigoths , the organic unity of the Roman world collapses in Early Middle Ages. Not by chance for many historians the Middle Ages just begins in 410. The huge imperial public structures (as theaters, amphitheatres, circuses, temples, etc.) are abandoned and fragmented. The city, scarcely inhabited, is transformed directly reusing their remains.

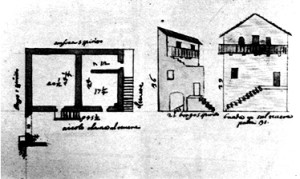

On a building scale arises a kind of house derived by semi-rural types (profferlo house with external stairs) On a fabric scale, aggregations are elementary (serial and occasional), a result of spontaneous conscience. The parcels are indicated, in notarial deeds, in a vague way, without actual measure and only indication of the neighbors. The same latin words indicating building types, as domus, are used in a very contradictory meaning.

– Phase 2. from the eleventh tothe fifteenth century Middle Ages

The previous structures are now recomposed serial on a more systematic basis. The large increase in population, mainly in the fourteenth century, corresponds to a phase of “building solidarity” expressed clearly by the consciousness of the concept of fabric intended as aggregative law. From the thirteenth century are in fact the magistri stradarum imposed building and street regulations.

At building scale the single-family row house is the bearing type. The multistorey house, the domus solarata, spreads. At fabric scale the previous serial aggregations are recomposed on a more systematic basis.From the fourteenth century the porch houses, today almost completely disappeared, became numerous. The presence of the porch is always reported in deeds, as it testifies the quality level of the construction. The porch played a role as a link between public and private space; in which commercial activities and transactions are carried out.

– Phase 3. from the fifteenth to the seventeenth century

Organic, closed units are obtained within the serial fabric recasting base building.

Special building are critically designed (project) ; the continuous façade-wall arises in the base building and the rhythmic wall in the special one.

On a building scale new diachronic variants of row units are formed as the multifamily row house . On a fabric scale new large organic units (most palazzos) are obtained within the serial fabric by recasting base building. Extensive demolition are operated to make room for public spaces.

In the new Renaissance statutes aesthetic principles are introduced. They prescribe to build to decorum civitatis et eorum commoditatem, first the beauty of the city, then the private interest. Although very expensive, even expropriations by private citizens are permitted as long as they will build new palaces. The porches are largely demolished or walled following an edict of Pope Sixtus IV in 1480 (perhaps, according to S. Infessura, on advice of the king of Naples, Ferdinando d’Aragona).

– Phase 4. from the seventeenth to the nineteenth century

We can consider this period as a conclusion of the cycle. Extensive, organic recastings in the urban fabric takes place during Baroque and post-baroque periods. An organic relationship between architecture and urban spaces is established. Architectural facades involve now urban tissue and represent the urban space.

On a building scale the in linea multifamily house is increasingly recognized as the bearing type. On a fabric scale, especially in the Seventeenth century, the relationship between urban space, base building and special building are being consolidated. It should be noted how, in the development of these phases, the relationship between type and fabric, is of a dialectic type. The new building arises from the transformation of the previous fabric, where each fabric is modified by the building transformation “preparing” (we could say) for the transformation of the next phase. Each of the different steps is a period of crisis,but the end of the cycle is the most critical one. In nineteenth century extensive demolition of tissues are made (sventramenti) to build new, large routes. The architect intervenes in the base building(what ever happened before) using the tools at its disposal, imitating the special building (Caniggia, 1989).

- Substrata and built landscape

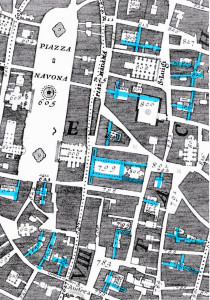

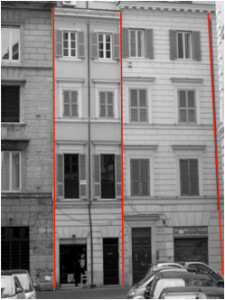

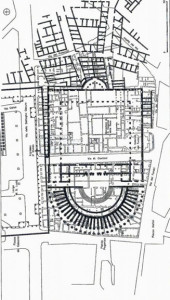

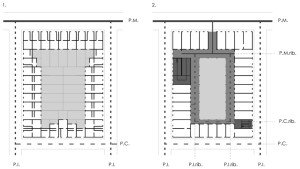

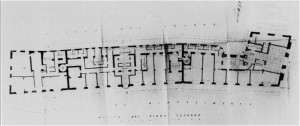

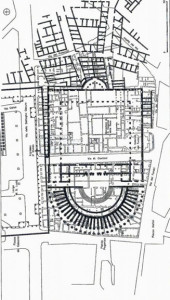

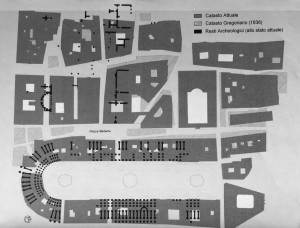

The ancient urban structure can be clearly read, (see fig. 1) through three fundamental components:

– routes, orientated by the river: matirix route (parallel to the river) and building routes (orthogonal) for access to bridges and riverside;

– fabrics mostly formed by insulae of multifamily housing or horrea of specialized buildings;

– large special organisms that form urban nodes, as theaters, portici, thermae and the odeum.

The current existing fabric has its typical morphology which can be read through “substrata types “. Substrata type may be defined, I propose, as a building type that has lost its function, its symbolic role, while retaining some property boundaries and some common constructive and geometric characters transmitted to future buildings. The usual distinction between basic and special building is not helpful, in our case, but rather between perimetral courtyard types (both insulae and horrea) and monumental structure types.

2

2  3 click to enlarge

3 click to enlarge

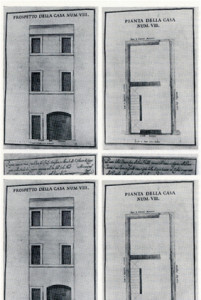

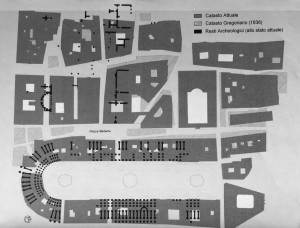

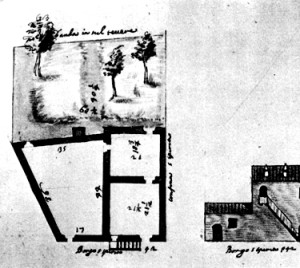

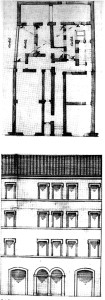

We can take as an example the transformation of the block between via del Pellegrino e via dei Cappellari (fig 2,3). Actually there are no excavation reports, of course, but we can consult some sporadic surveys of the Archeological Heritage Superintendence confirming that the area had a perimeter of square cellsdated to the first century After Christ.

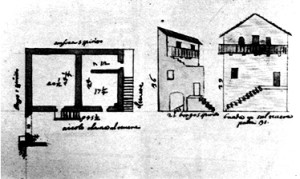

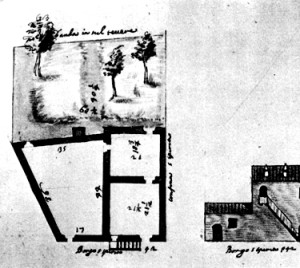

The building types show quite clearly the transformation process. At first, the free central area, in the Middle Ages, was filled with houses of a very simple, semirural types (the profferlo house, from latin pro-fero, bringing in the front), with external staircases, aggregated on a serial, occasional basis On the outer “husk” of the block, a geometric regularity is maintained by the old substrata. Here the transformation process is much longer and deeper, forming row houses transformed over time into multi-family row houses and then recast into in linea houses. This part of the city is very dense and it is surprising, entering the courtyard, to find a kind of almost countryside houses, confirming the diacronicity of the process (see fig. 4,5). In fact they remained single family, profferlo type houses (fig. 6,7). In the perimeter of the block, instead, we find more recent, urban row houses.

4

4  5 click to enlarge

5 click to enlarge

6

6  7

7

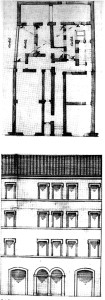

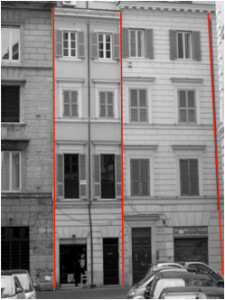

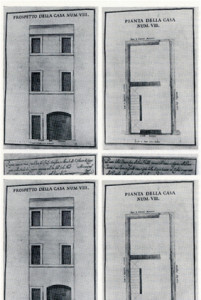

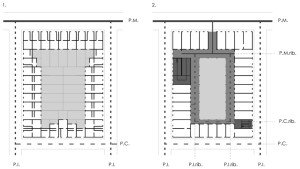

In the semi-abandoned via dei Cappellari, the houses remained quite close to the original row house form (see fig. 8). in the busy via del Pellegrino, a road much more commercial and used by pilgrims going to the Vatican, houses extensively transformed in the Nineteenth century are encountered. Even in the transformations, it is still possible to clearly recognize the original type with double window and double doors (fig. 9,10). Those types of row house are individuated in two synchronic variants widespread in Rome, casa con bottega (or house with shop) and atrium house (fig.11). Even we find examples of the early type of the new multifamily in linea house, obtained by fusing together two or more row units, with a staircase in commoninserted in the pertinent area and new horizontal distribution (fig.12). The in linea apartment house will be employed, in many updated variants, in all modern expansions of Nineteenth-century Rome and is still in use in our days.

8

8  9

9  10

10

11 0

11 0 12 click to enlarge

12 click to enlarge

The substrata of the great monumental types has given rise to a completely different process, both basic and specialized building types.

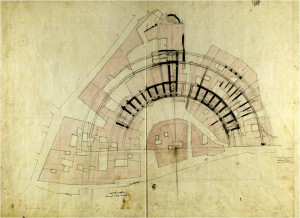

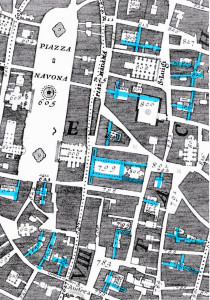

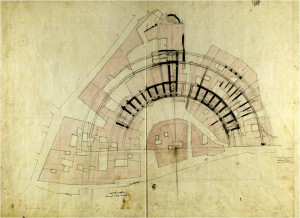

The ground floor map shows the transformation of theatres and circuses and how the Medieval and Renaissance fabric overlapped the ancient structures (fig.13). The Theater built by Balbus in 19 BC is a glorious example of this process. The transformation is quite complex. The substrata is formed by two parts: the crypta, a serial structure around a large open space which has resulted in basic buildings, extensively recast, and religious complexes: the cavea (the steps) and the scena (the stage) which has resulted mostly in palazzos. The crypta. The existing fabric confirms the substrata of the porch. The exedra was transformed in a lime kiln, where lime was obtained by the calcination of ancient remains. In the Twelfth century porched merchant houses are built (often in the unusual three doors variant), for fabric traders in Via delle Botteghe Oscure and in Via dei Delfini, recasting over time (see fig.15). The coloring in yellow in the map displayed indicates clearly a transformation process in which row houses are merging into one single property building. The access to different rooms can no longer be from the outside and a new path for distributing the different spaces is formed. The facade is made regular. The embryo of a palazzo is formed.

13

13  14

14

15 click to enlarge

15 click to enlarge

16

16  17

17

18

18

On the west side a special building arises by reversing the structure of a serial fabric (I will explain later). It is the Conservatory of Santa Caterina, built in the sixteenth century by Sant’Ignazio di Loyola to host and assist the daughters of prostitutes: the Collegio delle Vergini Miserabili Pericolanti (Miserable Virgin at risk) and the church of S. Caterina dei Funari.

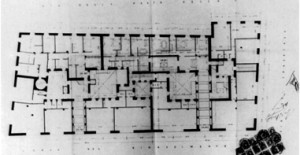

The cavea (Insula Mattei). The transformations in the second area, that of the cavea, were quite different.

The area, iside the Jewish Ghetto, was at first filled by a fragmented settlement of some noble families, fortified houses lying on the ancient steps spaces (Castellum Aureum).

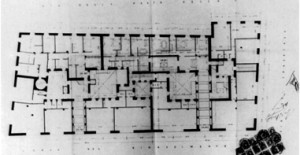

Then most of the area was acquired by the Mattei family, between 1540 and 1580, who organized it with a unitary, introverted structure (Insuala Mattei, see fig.19). The process follows the typical transformations of real estate properties of many Roman families, such as Massimo and Altieri, and gives rise to major palaces, founded as true “small city”, overturning the structure of an urban fabric.

The example of Palazzo Caetani a Botteghe Oscure well illustrates the origin of the palazzo type as a fusion of basic building. Considering its formative process in its logical and architectural aspects,it is possible to recognize four main phases.

1. acquisition and unification of row house units;

2. overturning external route inside the property ;

3.formation (by analogy with the terms employed in the urban routes) of “building route” and “connection route” like in a fabric.

4. Final transformation of the original base fabric into a single specialized building like small towns, to use an expression of Leon Battisti Alberti, through the development and expression of a unitary architecture.

. 20

20

21

21  22

22

23

23  24

24

4 A modern heritage

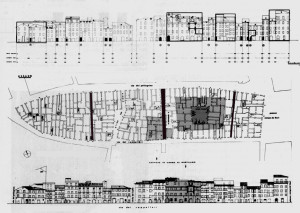

This theorical interpretation of the process explains how new special buildings arise in Rome as a fabric unified by internal routes (fig.20), explains a process common also to nearly all Roman palazzos, from which, in my opinion, we can acquire a noteworthy consideration for the contemporary design (Strappa, 2014). The palazzo is not just an invention of the architect, nor is it formed as an evolution of a building type, but is the critical result of a dialectic process between fabric and building.

Another example in Insula Mattei is Palazzo Mattei di Giove, begun by Carlo Maderno in the late sixteenth century. The palace, although fully designed, bases its structure on the logic of overturning external routes inside. The staircase can be interpretated as vertical continuation of the main internal route. Note that the façades of the courtyards are considered more architecturally remarkable than external ones, proving that this phenomenon is conscious and gives rise to an aesthetic synthesis.

As the Balbus one, all the other ancient theaters have formed the substrata of new buildings through several stages of transformation. Just to give an idea, in Palazzo Savelli, built by Baldassare Peruzzi on the remains of the Marcellus Theatre, the courtyard palazzo type is critically applied, although difficult to adapt to the existing structures; in Palazzo Massimo alle Colonne, also designed by Peruzzi (just before 1536), the facade follows the shapes of the Domitian Odeon, as all buildings that have been formed in this area. The Theatre of Pompeus, instead, generated mostly basic building, with some specialization in knots such as Palazzo Pio.

25

25  26

26

27, 28 click to enlarge

27, 28 click to enlarge

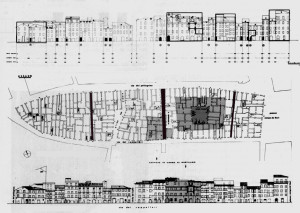

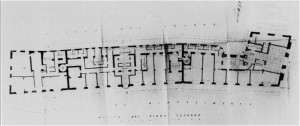

Piazza Navona, built on the Stadium of Domitianus, is the best known example of the transformation of an ancient substrata. The plan of the modern transformation in the Thirties testifies to the crisis of the organic process. A crisis which takes place in Rome in the mid-nineteenth century, when, at urban scale, we have conspicuous demolition (like everywhere in Europe) with some great restructuring route that destroys the character of the existing urban fabric. This approach continues with fascism, a period of disastrous interventions in the historic centre. It must be said, however, that in Rome also a culture of attention to historical fabrics was developed. The studies of Gustavo Giovannoni contributed also to this interest (Giovannoni,1931,1946; Strappa, 2003). He proposed a new way of intervening in the historical fabrics, avoiding the rigid geometric grid in use in international architecture, by proposing a realistic attitude towards the “minor” architectural heritage. The plan of Corso Rinascimento by Arnaldo Foschini, although destructive, proposes a logical continuity in the reconstruction. It is a realistic kind of “redesign” of the old fabric (Strappa and Mercurio, 1996). The Foschini’s rebuilding design (fig.25,26) is, in some way, an interpretation of an urban process. A process from which also arises, in my opinion, some of the specific character of much Roman modernity, as in Libera, De Renzi, Capponi and others.

It would be interesting to know how many of the reflections of the Thirties were transmitted to the Roman typological school. Here we have no time to deal with the topic but maybe we will have the opportunity to discuss the matter in some of the sessions. In conclusion, I believe that Rome communicates to architects, geographers, planners, an idea of urban form eternal but, paradoxally, unstable.

This idea is absolutely modern and fertile for contemporary architecture. It allows us to consider the past not only as evidence, history as a dusty museum, but the living matter of modern life. It also gives a different meaning to the terms “creation” and “invention”: the contemporary design as the last phase (innovative and provisional) of an ongoing process. Rome is, in this sense, even today, an extraordinary lesson.

References

James, H. (1909), Italian hours (Riverside Press, Cambridge, Mass.)

Giovannoni,G. (1931), Vecchie città ed edilizia nuova (Utet, Torino).

Giovannoni,G. (1946), Il quartiere romano del Rinascimento (La Bussola, Roma)

Pareyson, L. (1960), Estetica. Teoria della formatività (Sansoni, Bologna).

Muratori,S., Bollati,R., Bollati,S., Marinucci,G. (1963), Studi per un operante storia urbana di Roma (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma).

Caniggia,G. (1989), ‘Permanenze e mutazioni nel tipo edilizio e nei tessuti di Roma (1880-1930)’, in Strappa,G. (ed.), Tradizione e innovazione nell’architettura di Roma Capitale. 1870-1930 (Kappa, Rome).

Strappa,G. and Mercurio,G. (1996) Atlante dell’architettura moderna a Roma e nel Lazio (Edilstampa, Roma).

Strappa G. (1998), ‘Caratteri specifici dell’architettura romana tra le due guerre’, in Benzi,F.,Mercurio,G., Prisco,L. (eds.) Roma 1918-1943 (Viviani, Roma).

Strappa,G. (2003), ‘La nozione caniggiana di organismo e l’eredità della scuola di architettura di Roma’, in Maffei,G.L. (ed.) Gianfranco Caniggia architetto (A Linea, Firenze).

Strappa,G., Ieva,M., Di Matteo,M.A., (2003), La città come organismo. Lettura di Trani alle diverse scale (Adda, Bari).

Strappa, G. (2014), L’architettura come processo. Il mondo plastico murario in divenire (Franco Angeli, Milano)

CLICHK TO ENLARGE

CLICHK TO ENLARGE

1 click to enlarge

1 click to enlarge click to enlarge

click to enlarge

4

4  5 click to enlarge

5 click to enlarge

10

10 11 0

11 0

13

13

16

16  17

17

20

20

22

22

25

25  26

26

27, 28 click to enlarge

27, 28 click to enlarge