fare click due volte per ingrandire

L’architettura religiosa in un libro di Strappa

La presentazione

L’architettura religiosa in un libro di Strappa

in “Corriere della Sera” del 26.05.2009

Il tema dell’architettura religiosa è tornato di grande attualità. Anche a Roma si costruiscono nuove chiese, veri poli urbani in quartieri spesso degradati che pongono, anche, il problema di cosa significhi un edificio per il culto nel mondo contemporaneo. Giuseppe Strappa, architetto e ordinario di progettazione, tenta di dare una risposta con un libro, «Edilizia per il culto» (Utet, Torino) che ha la forma e l’ambizione di un vero trattato. Tesi di fondo è che ogni chiesa, sinagoga o moschea costituisce anche un «organismo » del quale occorre comprendere, soprattutto, il processo formativo. In un periodo in cui l’architetto, anche nei temi religiosi, è ossessiona¬to dalle mode, Strappa sostiene che si è originali solo riscoprendo l’origine delle cose, le radici dalle quali le forme hanno inizio. L’opera verrà presentata oggi a Valle Giulia da un esperto del tema come Paolo Portoghesi. Il grande storico e architetto romano non è, infatti, solo autore di importanti architetture religiose, dalla Chiesa della Sacra Famiglia a Salerno alla Moschea di Roma, ma si è posto, tra i primi, il problema della crisi del progetto contemporaneo, dello smarrimento dell’uomo di fronte a un mondo costruito che non sa più leggere e, quindi, trasformare con coerenza.

Alle 18, Aula Magna della Facoltà di Architettura «Valle Giulia», via Gram¬sci 53

Il libro viene presentato oggi pomeriggio alle 16 a Valle Giulia da un esperto del tema come Paolo Portoghesi, in primo piano nella foto qui sopra insieme a Giuseppe Strappa

Presentazione del libro di Giuseppe Strappa “Edilizia per il culto”

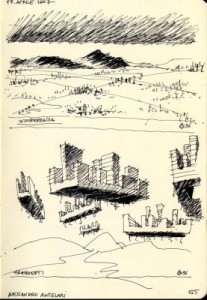

ALESSANDRO ANSELMI, LA SCOPERTA DELLA LEGGEREZZA

di G. Strappa

in «Corriere della Sera» del 12.03.2004

Architetto romano alla soglia dei settant’anni, Alessandro Anselmi è stato protagonista di una vicenda intellettuale esemplare, per molti versi, della travagliata ricerca di una via all’architettura contemporanea originale e, insieme, radicata nella nostra cultura,

Una ricerca iniziata negli anni ‘60, quando, all’interno del GRAU (Gruppo Romano Architetti e Urbanisti) sperimentava ingegnosi ordigni concettuali che avevano esito in forme misteriose e complesse, dove riaffioravano i segni di una classicità evocata con struggente nostalgia, impossibile da ricostruire nella sua unità e destinata a spezzarsi, nell’alveo più consolidato della tradizione romana, in frammenti da ricomporre.

Esperimenti solitari, piranesiane archeologie d’invenzione che fissavano implacabili leggi geometriche cui obbedire con lo scrupolo dell’ossessione. Era, quello del GRAU, un mondo confinato, una struttura chiusa, di un’eleganza macchinosa e anelastica, a volte incline ad una gravità quasi funeraria della quale rimane, monumento straordinario e celebratissimo, il cimitero costruito nella cittadina di Parabita. Questo sistema infinitamente astratto (Isti mirant stella era il motto di uno dei loro progetti più riusciti) che sembrava dare un rigido ordine al pensiero, predisponeva inaspettatamente a cogliere anche il lato composito, lacerato ed ambiguo del reale.

E da questo mondo, infatti, Anselmi sembra emergere negli anni ’80 scoprendo, improvvisamente, la leggerezza. Una rivelazione coltivata con furore, che genera le scenografie curvilinee del municipio di Rezé les Nantes, le superfici piegate del centro per uffici di Pietralata, del municipio di Fiumicino, dove una stessa parete sembra flettersi a formare la piazza, le pareti verticali, le coperture secondo un estro nuovo nel quale l’uso unificante e spettacolare del disegno risulta, a ben guardare, profondamente barocco. Con, in più, quel pizzico di romanesca ironia che permette di mantenere un distacco vitale dagli oggetti: quella leggerezza, appunto, che non è superficialità, ma un modo di comprendere in forma agile e sintetica l’essenziale delle cose evitando il gravame di farraginosi significati.

Nella sua fertile e attivissima maturità Anselmi, pur attento al panorama internazionale, non si è lasciato sedurre dalle mode, dal “mal francese” che rende provinciale anche una grande capitale dell’architettura come Roma alla quale pure hanno attinto i protagonisti della vicenda contemporanea, da Louis Kahn a Robert Venturi. Al contrario, come un abile funambolo in bilico sopra il magma indistinto del consumismo universale, Anselmi è riuscito ad esportare la propria ricerca, dimostrando come oggi occorra pensare globalmente ma agire mantenendo ben salde le proprie radici.

La grande mostra organizzata dal DARC sull’opera di Alessandro Anselmi che si inaugura oggi, venerdì, 12 marzo, al MAXXI di via Guido Reni, costituisce, dunque, non solo l’omaggio doveroso che la cultura architettonica romana riserva ad uno dei suoi esponenti più significativi ma, si spera, anche un segnale.

LA CHIESA DI MEIER A TOR TRE TESTE

di Giuseppe Strappa

in «Corriere della Sera» del 26.10.2003

La costruzione della nuova chiesa Dives in Misericordia a Tor Tre Teste dimostra come il magma urbano delle periferie costituisca il vero laboratorio delle sperimentazioni contemporanee: lontano dalle polemiche che hanno travagliato il progetto per l’Ara Pacis, Richard Meier ha espresso al meglio quella maniera di complessa ed elegante astrazione che gli ha assicurato il successo internazionale.

Ma sul nuovo edificio, oltre che per il fascino dei suoi spazi spettacolari, occorre anche riflettere per il significato che riveste nella storia di questa città.

La chiesa di Meier, in realtà, spezza di colpo quei vincoli di organicità che avevano costituito l’essenza della tradizione romana: come in uno straordinario kit di elementi scultorei disassemblati, ogni parte è autonoma, pone propri, complessi problemi risolti, peraltro, con spettacolare virtuosismo.

Oggetto prezioso e ubiquo, ultima, abbagliante scheggia che irrompe tra i frammenti edilizi dispersi tra la Prenestina e la Casilina, la scintillante opera di Meier evita con cura quegli elementi di mediazione (quadriportico, nartece, sagrato, piazza, atrio, porticato) che nel passato raccordavano lo spazio sacro con la vita civile che scorreva intorno.

La nuova chiesa indica quindi l’abbandono dei principi attraverso i quali era possibile riconoscere, in edifici religiosi diversissimi tra loro, anche recenti, il sostrato potente di matrici condivise, comprendere l’annodarsi di nuovi spazi, riconoscere la scintilla dell’innovazione. Una lingua comune che imponeva anche quei vincoli “economici” che l’opera di Meier non riconosce. Vincoli intesi non come mero risparmio, ma come giusta proporzione, etica congruenza, condivisa perfino dallo straripante linguaggio delle chiese barocche, tra fini e risorse impiegate.

Questa tradizione, bisogna dire, si era dal dopoguerra ad oggi tanto isterilita da richiedere un grande sforzo di rinnovamento nel quale la Chiesa ha avuto il merito di coinvolgere le forze vive della città, le università, l’intera cultura architettonica.

Ma forse la comprensibile ansia di sperimentazione ha pagato i suoi rischi. In gara con le altre grandi istituzioni contemporanee (i musei, le gallerie d’arte, i municipi), l’architettura della chiesa non sembra proporre nuove strade ma inseguire, piuttosto, tendenze in atto legate all’universo senza memoria della pubblicità, della moda, delle immagini in competizione alle quali si richiede solo di imprimersi con forza sulla retina. Per questo la chiesa di Meier non può essere considerata un punto d’arrivo, ma un sasso lanciato nello stagno, l’inizio di una ricerca paziente che non ammette scorciatoie.