Giuseppe Strappa

Le caratteristiche di un organismo architettonico possono essere individuate nel termine “vivente”. Nella vita, cioè, che lo pervade: che lo genera, che lo trasforma, che ne segna l’inevitabile decadenza.

L’organismo costruito, dunque, possiede una propria struttura organizzata che si rinnova nel tempo. L’uso stesso degli edifici e dei tessuti, il loro consumo, richiedono un continuo aggiornamento, dalla prima costruzione fino alla loro sostituzione. Questo carattere autopoietico deve fare, i conti, soprattutto nel caso dell’architettura (meno dell’edilizia), con l’apporto critico dell’autore, impedendo il suggestivo paragone, che ha affascinato e condotto in errore generazioni di architetti, con gli organismi naturali. Se non c’è dubbio che, nel rapporto che nel progetto si stabilisce tra soggetto e oggetto, quest’ultimo contenga suoi propri caratteri “organici”, portato dell’impiego degli spazi nel corso della storia, del patrimonio di tecniche costruttive, dell’esperienza estetica che si è consumata nel tempo in tutte le scale del costruito, è anche vero che noi abbiamo ormai consolidato una superficiale critica di architettura dove innovazioni radicali e cambiamenti improvvisi provocano un’attenzione di gran lunga maggiore delle permanenze, dei sostrati profondi della vita che permea la realtà costruita e che costituiscono il suo carattere più concreto e meno evidente. Nell’età della globalizzazione e degli organismi geneticamente modificati è noto come non sia facile coltivare nozioni come quella di processo formativo, di area culturale, di organicità alle diverse scale (degli edifici, della città, del territorio).

Ma cerchiamo di vedere il problema con occhi nuovi. Gran parte del pensiero sull’architettura contemporanea pone al centro del progetto la logica della globalizzazione. Il termine indica (nel suo senso generale cui corrispondono molte interpretazioni diverse, spesso in contrasto tra loro) l’attuale internazionalizzazione della produzione e dei mercati, con la relativa ricaduta nell’accelerato trasferimento di tecnologie, circolazione di capitali, migrazioni di persone. Questo fenomeno, che Anthony Giddens definisce sinteticamente come intensificazione delle relazioni planetarie, che finiscono per incidere indubbiamente sul carattere della cultura contemporanea, ha ricadute evidenti sulle condizioni in cui opera l’architetto. E tuttavia esso è stato ampiamente mitizzato, accettato come condizione alla quale non è necessario opporsi (come dato del problema) ed anche come rivoluzione inedita nella storia della civiltà occidentale, quando in realtà si tratta delle conseguenze estreme di un processo che ciclicamente attraversa l’intera storia dell’economia e della cultura. Trasferendo le condizioni del mercato e della tecnologia alla cultura, secondo paralleli non sempre dimostrati e dimostrabili, gli architetti inseguono, da tempo, l’ ipotesi di un pensiero generalizzante ed astratto, perdendo la capacità di analizzare la realtà costruita nella concretezza dei suoi contesti plurali che costituiscono, nel loro insieme, la condizione storicamente determinata all’interno della quale ogni progetto, unico ed irripetibile, si colloca. All’architetto, per statuto, non è consentita la pura constatazione, l’adeguamento alla condizione contemporanea: ogni progetto, per aspirare alla durata, deve contenere, insieme, quel tanto di inattuale e quel tanto di utopia che costituisce il sale del suo apporto critico alla modificazione della realtà costruita. Ed è singolare che, in un mondo in cui l’architettura sembra chiamata a rinnovarsi incessantemente, in realtà essa finisca per voler confermare senza critica, puntualmente, le proprie condizioni al contorno. Se si pensa ai contenuti etici di proposte come quella del Movimento moderno, ci si accorge di come poche epoche, dal XIX secolo in poi, hanno mostrato una mancanza tanto evidente di opposizione ai valori invalsi come la nostra, una tanto inerte accettazione dei portati della città liberista, informe e senza regole D’altra parte si fanno sempre più evidenti le istanze di cambiamento verso un saggio impiego delle risorse, verso il loro organico coordinamento con la vita dell’uomo, che si vanno trasformando, da esigenza imposta dalle necessità nei secoli scorsi, in scelta cosciente e, forse, in valore. Nella generale confusione delle cose che ha coinvolto la nozione di organismo, un ruolo fondamentale ha svolto, infatti, la recente condizione di smisurata disponibilità di risorse, dell’inedita condizione di affluenza che caratterizza alcune società del mondo occidentale, con i relativi fenomeni di estesa dilapidazione di ricchezza. La liberazione dai vincoli imposti dal bisogno, che mettevano in luce con chiarezza i rapporti di elementare necessità tra le cose, ha finito col produrre, già ora, i primi sintomi del decadimento dei nessi che contribuiscono a spiegare perché e come le parti di un edificio (ma anche di una città o di un territorio) si conformino, come sviluppino rapporti di congruenza tra gli elementi componenti. Nel quadro di una generale crisi che induce a sostituire la quantità di beni prodotti alla qualità dell’ambiente antropizzato (per usare un termine desueto, all’armonia tra le parti del mondo costruito), il principio razionale ed estetico di appropriata proporzione dei mezzi rispetto ai fini da raggiungere ha progressivamente perso il proprio ruolo fondante nella pratica progettuale e con esso l’etica del buon uso delle risorse che coincide, in larga parte, con l’arte del saper ben costruire.

Ma cerchiamo di vedere il problema con occhi nuovi. Gran parte del pensiero sull’architettura contemporanea pone al centro del progetto la logica della globalizzazione. Il termine indica (nel suo senso generale cui corrispondono molte interpretazioni diverse, spesso in contrasto tra loro) l’attuale internazionalizzazione della produzione e dei mercati, con la relativa ricaduta nell’accelerato trasferimento di tecnologie, circolazione di capitali, migrazioni di persone. Questo fenomeno, che Anthony Giddens definisce sinteticamente come intensificazione delle relazioni planetarie, che finiscono per incidere indubbiamente sul carattere della cultura contemporanea, ha ricadute evidenti sulle condizioni in cui opera l’architetto. E tuttavia esso è stato ampiamente mitizzato, accettato come condizione alla quale non è necessario opporsi (come dato del problema) ed anche come rivoluzione inedita nella storia della civiltà occidentale, quando in realtà si tratta delle conseguenze estreme di un processo che ciclicamente attraversa l’intera storia dell’economia e della cultura. Trasferendo le condizioni del mercato e della tecnologia alla cultura, secondo paralleli non sempre dimostrati e dimostrabili, gli architetti inseguono, da tempo, l’ ipotesi di un pensiero generalizzante ed astratto, perdendo la capacità di analizzare la realtà costruita nella concretezza dei suoi contesti plurali che costituiscono, nel loro insieme, la condizione storicamente determinata all’interno della quale ogni progetto, unico ed irripetibile, si colloca. All’architetto, per statuto, non è consentita la pura constatazione, l’adeguamento alla condizione contemporanea: ogni progetto, per aspirare alla durata, deve contenere, insieme, quel tanto di inattuale e quel tanto di utopia che costituisce il sale del suo apporto critico alla modificazione della realtà costruita. Ed è singolare che, in un mondo in cui l’architettura sembra chiamata a rinnovarsi incessantemente, in realtà essa finisca per voler confermare senza critica, puntualmente, le proprie condizioni al contorno. Se si pensa ai contenuti etici di proposte come quella del Movimento moderno, ci si accorge di come poche epoche, dal XIX secolo in poi, hanno mostrato una mancanza tanto evidente di opposizione ai valori invalsi come la nostra, una tanto inerte accettazione dei portati della città liberista, informe e senza regole D’altra parte si fanno sempre più evidenti le istanze di cambiamento verso un saggio impiego delle risorse, verso il loro organico coordinamento con la vita dell’uomo, che si vanno trasformando, da esigenza imposta dalle necessità nei secoli scorsi, in scelta cosciente e, forse, in valore. Nella generale confusione delle cose che ha coinvolto la nozione di organismo, un ruolo fondamentale ha svolto, infatti, la recente condizione di smisurata disponibilità di risorse, dell’inedita condizione di affluenza che caratterizza alcune società del mondo occidentale, con i relativi fenomeni di estesa dilapidazione di ricchezza. La liberazione dai vincoli imposti dal bisogno, che mettevano in luce con chiarezza i rapporti di elementare necessità tra le cose, ha finito col produrre, già ora, i primi sintomi del decadimento dei nessi che contribuiscono a spiegare perché e come le parti di un edificio (ma anche di una città o di un territorio) si conformino, come sviluppino rapporti di congruenza tra gli elementi componenti. Nel quadro di una generale crisi che induce a sostituire la quantità di beni prodotti alla qualità dell’ambiente antropizzato (per usare un termine desueto, all’armonia tra le parti del mondo costruito), il principio razionale ed estetico di appropriata proporzione dei mezzi rispetto ai fini da raggiungere ha progressivamente perso il proprio ruolo fondante nella pratica progettuale e con esso l’etica del buon uso delle risorse che coincide, in larga parte, con l’arte del saper ben costruire.

Ma la nozione di organismo aveva già incontrato, peraltro, l’avversione ostinata dell’ideologia del Movimento moderno (o meglio dalla sua definizione consolidata dalla storiografia ufficiale). Questa ostilità in realtà fa riferimento ad una più generale koiné di pensiero che caratterizza la modernità, della quale l’idea di progresso sembra essere il portato più evidente. La moderna idea di progresso, recentemente messa in crisi da interpretazioni meno schematiche dello sviluppo storico, sembra infatti individuare un movimento lineare in una sola direzione: un movimento progressivamente accelerato, seppure discontinuo, verso una meta essa stessa continuamente progrediente. Le forze storiche che si autoeleggono come acceleranti questo processo si riconoscono in una scala di valori che legittima il proprio rapporto oppositivo con la cultura ereditata fino ad arrivare a ritenere l’opposizione (l’innovazione radicale ed antitetica, rivoluzionaria nei confronti della continuità storica della quale la nozione di organismo era il portato diretto) valore di per sé. L’intera età moderna viene così intesa dai pionieri della modernità in una dimensione di eroica reazione alle età antecedenti, dove la storia viene letta per fasi di successivi superamenti, reprensibili arretratezze, recuperi. Essendo la sua meta costituita, inevitabilmente, da condizioni migliori rispetto allo stato di partenza, l’idea di progresso assume in età moderna carattere salvifico, religioso: distinguendo adepti, profeti, schieramenti.

Quella di organismo è, in realtà, una delle nozioni fondamentali degli studi sulla progettazione e dello stesso progettare: su di esso può essere basata la lettura, la critica (cioè la lettura e, insieme, le scelte che ne derivano) il modo di operare dell’architetto.

Occorre dire subito, per allontanare equivoci invalsi, che l’idea di organismo non implica alcun determinismo meccanico, ma rappresenta la manifestazione del legame molteplice che unisce, nella concezione dell’artefice, tutte le componenti che concorrono a determinare l’esito finale dell’architettura: il costruito.

Questa nozione percorre, in maniera latente od esplicita, tutta la storia della teoria dell’architettura: non solo informa gran parte della città reale, anche contemporanea, ma è anche capace di coglierne le nuove istanze.

Leon Battista Alberti sosteneva che occorre disegnare gli edifici imparando dalla semplicità della natura, intendendo per natura gli organismi viventi . E’ noto anche come molte ricerche dell’architettura rinascimentale fossero originate da questo rapporto di affinità, tradotto, a volte, in maniera diretta in edifici antropomorfi o zoomorfi.

Il corpo umano è uno tra gli esempi proposti con maggiore frequenza: ogni sua parte costituente (organo) è necessaria all’altra e concorre in modo esemplare alla vita dell’organismo. Il legame, evidente, ma non sempre chiarificatore, con gli antecedenti della trattatistica rinascimentale verrà tuttavia accuratamente evitato nel seguito per gli equivoci che possono essere ingenerati dal rapporto tra architettura e scienze della natura.

Così concepita, l’idea di organismo, di struttura di parti lentamente evolventesi per mutazioni successive (l’idea di evoluzione sostituita a quella di rivoluzione) sembra portatrice di valori arcaici, inutilizzabile. La macchina per volare ideata da Leonardo osservando il volo degli uccelli era una potente intuizione poetica ma l’uomo non ha mai volato con un congegno ad ali battenti. Solo componendo, attraverso la ragione, la pressione esercitata dal volo animale nei vettori verticali della portanza prodotto dall’ala fissa e in quello orizzontale prodotto dall’elica, l’uomo ha prodotto l’aereo.

La definizione di organismo che utilizzeremo (e quella di organicità che ne deriva) ha ben poco a che vedere, dunque, con le matrici naturalistiche utilizzate attraverso l’imitazione delle forme minerali, vegetali e animali nel corso della storia dell’architettura, dalle citazioni fitomorfe gotiche ai tanti “ordini rustici”, alle sperimentazioni manieriste dei Wendel Dietterlin, Philibert Delorme, Sebastiano Serlio, Federico Zuccari, né con la moltitudine di interpretazioni antropomorfe e riduzioni antropometriche della realtà costruita (dagli edifici, alle città alle cosmogonie ) prodotte ininterrottamente dal ‘500 fino alla corrente dell’architettura organica che ha percorso trasversalmente la vicenda moderna.

E in realtà, a ben guardare, la stessa etimologia del termine organismo, nel senso attribuitogli dagli studi tipologici, è, in gran parte moderna. Si rapporta infatti al più recente termine, sconosciuto prima dell’ Illuminismo, di “organizzazione” come legge che presiede al coordinamento degli elementi tra loro. Va notato, per inciso, come in realtà il termine organizzare esistesse già ai tempi di Dante, ma nel significato letterale di “formarsi degli organi”. La trasformazione del suo significato nel tempo indica la progressiva estensione dell’idea di organismo ad altri ambiti delle attività umane per i quali andava insorgendo la necessità di coordinamento. Mutuato dal francese, nel Seicento, il termine entra anche nel linguaggio scientifico italiano prendendo il valore di “ordinare, disporre” e nel 1649 il Malpighi definisce, modernamente, organizzazione il termine che indica l’insieme di parti che collaborano ad una stessa funzione.

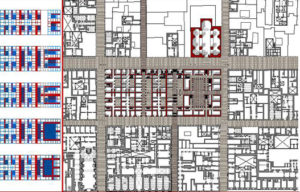

La definizione di organismo può essere introdotta per gradi, deducendola dapprima da constatazioni elementari, restringendone poi il significato e chiarendo i molti equivoci che ad esso sono stati associati nel corso della storia, anche recente, fino a raggiungere l’esattezza dei termini. Cercando di comprendere, cioè, la logica formativa interna agli edifici considerati nella loro realtà fenomenica e arrivando a stabilire, per analogia, alcuni loro caratteri comuni in grado anche di fornire, in modo inizialmente intuitivo, la nozione di tipo.

Usato, infatti, con le opportune cautele, lo strumento dell’analogia, operando attraverso raffronti con quanto della realtà è evidente, appare particolarmente fertile negli studi che hanno fini interpretativi, tendendo alla sintesi di dati che in architettura si presentano nel loro carattere parziale e frammentario.

Questo strumento è anche utile a fornire, in prima approssimazione, l’idea di complessità contenuta nella definizione di organismo e, insieme, degli strumenti possibili per sciogliere tale complessità attraverso la comprensione delle ragioni interne che conformano prima, e legano poi gli elementi tra loro. Per questo motivo proporremo la ricostruzione del processo formativo di alcuni organismi architettonici esemplari (leggendo gli edifici ed il modo in cui vengono costruiti, ragionando sui meccanismi che ne hanno originato gli interni rapporti di necessità) e deducendo da questi studi le prime nozioni fondamentali e definizioni teoriche .

…………..